1995年,中国承办了联合国第四次世界妇女大会,会议通过的《北京宣言》和《行动纲领》,成为全球性别平等事业的里程碑。在北京世妇会召开30周年之际,为落实习近平主席提出的重要倡议,中国将于下半年再次召开全球妇女峰会。30年前,北京见证了世界妇女追求平等的决心。30年后,各方将再次聚首北京,共商全球妇女事业发展大计。这是一个意义非凡的历史交汇。本刊特开设“北京+30丨她记忆·她声音”专栏,邀请北京世妇会亲历者分享她们的珍贵记忆和感人故事,回顾30年来中国妇女事业取得的历史性成就,共同展望妇女事业更加光明的前景和更加灿烂的未来。

魏国英曾任北京大学党委宣传部副部长,北京大学中外妇女问题研究中心常务副主任,北京大学校刊主编、编审。主要研究方向为女性学基本理论与当代中国女性发展问题。代表著述有《女性学研究体系与方法》《女性学概论》《男女平等基本国策简明读本》等。1995年,联合国第四次世界妇女大会在中国北京隆重召开(以下简称北京世妇会)。魏国英有幸参与了非政府组织妇女论坛中“妇女与传统文化”论坛的筹备和举办,这段经历开启了她对传统性别观念与当代知识女性角色选择的关注和思考。她与同事们一起,深入探讨女性对文化的建树以及先进性别文化的建构,一路前行、一路收获。

|

| 1995年8月31日,“妇女与传统文化”论坛在北京怀柔非政府论坛第11会场举办。 |

从女性研究到女性学

在今年举办的“回顾95世妇会 迎接2025年全球妇女峰会”专家座谈会上,魏国英与专家们共同回溯北京世妇会盛况、交流亲历感受、研讨北京世妇会召开30年来中国妇女事业发展取得的成就、经验以及对未来的展望。座谈会将魏国英的记忆瞬间拉回30年前,那些时光从历史深处泛着微光向她走来。“30年前亲身参与北京世妇会非政府组织妇女论坛的情景,以及和大家一起推进女性学科建设那些奋进而美好的日子,是我人生特别重要的时刻。”魏国英分享了北大在北京世妇会中筹办全国妇联交办的“妇女与传统文化”非政府论坛的历史。她指出,北京世妇会后,随着女性研究和教学的发展,北大意识到建立独立女性交叉学科的重要性和必要性,并开始从学理构建、学科建制两个方面推进女性学学科建设。1998年,女性学在北大成为三级学科,2006年升格为二级学科,学校为之付出了诸多努力,也为国内其他高校跟进设立相关专业点提供了借鉴。

1993年初,北京大学中外妇女问题研究中心(以下简称北大妇女中心)接受了一项光荣任务,在北京世妇会期间举办“妇女与传统文化”非政府论坛。时任全国妇联副主席、北京世妇会中国组委会副主任的黄启璪专程来到北大,了解论坛筹备情况,推动北大开展工作。为此,学校成立了以副校长任组长的“筹备工作小组”,开始了紧锣密鼓的筹备工作。魏国英承担了其中两项工作:一是统计分析校工会1994年为迎接北京世妇会而进行的“女教职工承担双重责任的感受与困难”问卷调查数据。调查报告显示,69.8%的受访者希望自己家庭事业两不误,既是出色的“职业女性”,又是新型的“贤妻良母”;76.4%的受访者对自己家庭的评价是“满意、夫妻恩爱,幸福美满”……这些数字,让她深切感受到北大女教工对和谐统一双重角色的自我选择与全心付出,这在一定程度上也反映出当时的知识女性的主流思想,折射出中国女性对自身社会属性和家庭属性辩证统一的准确认知。另一项任务是主编《她们拥抱太阳——北大女学者的足迹》,这是北大妇女中心组织编写的一套8本“妇女研究系列丛书”之一。该书收录了54篇佳作,作者队伍中既有耄耋之年的老教授,也有刚过而立之年的新学人,她们用真情讲述了“自己的故事”。其中,我国第一位国际竞技体操女裁判、体育教研室教授喜勋,曾在西南联大、清华、北大任教的中文系教授冯钟芸,中国科学院院士、化学系教授高小霞等长者,满怀深情地回忆了为学术奋斗的艰辛,分享着成功的喜悦,并将自己的人生追求和感悟娓娓道来。“我从事教育工作五十多年,能够为养育我的祖国、人民诚心实意地工作,我感到十分幸福。”“妇女要走向社会,要学习,要工作,要经济能够独立,这样才有真正的平等和解放。”这些肺腑之言,让魏国英肃然起敬、感慨万千。“深入了解这些老一代知识女性的信念与情怀,揭示她们的精进之途、治学之道,就是我们女性研究者理应担起的责任和使命。”魏国英说。

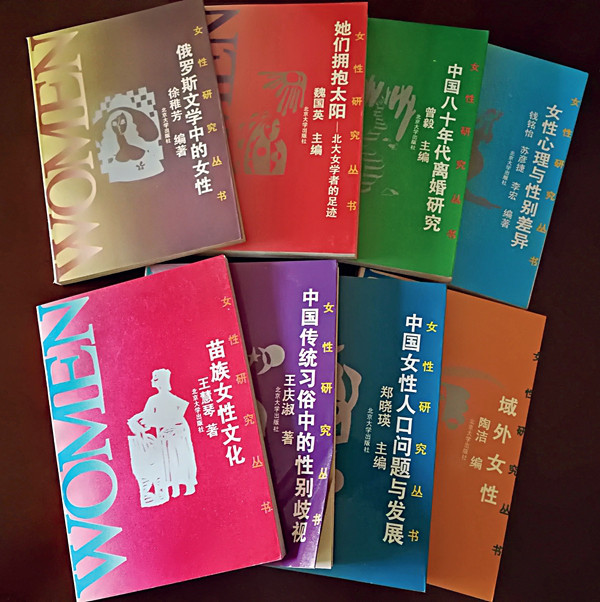

|

| 为迎接北京世妇会,北京大学出版的“女性研究丛书” |

筹备工作小组还连续召开以“迎接1995年世界妇女大会,促进妇女在社会各领域进一步发展”和“中国妇女与中国传统文化”为主题的两次国际研讨会,并邀请韩国两所著名女子大学——梨花女子大学和淑明女子大学作为论坛的合办方。这些工作为论坛的顺利举办积累了经验,为其后北大妇女研究的快速发展奠定了基础。在论坛的筹备中,魏国英也开始了自己对当代妇女发展状况和女性学基本理论研究的探索。

|

| 2001年夏,首届(1998级)女性学研究生毕业留影(前排右三为魏国英) |

传承积极向上的立世精神

1995年8月30日,非政府组织妇女论坛在北京奥林匹克体育中心隆重开幕。次日上午,“妇女与传统文化”论坛在位于怀柔的非政府论坛第11会场如期举行,分为古代、近现代和当代妇女与传统文化三个专题分论坛。丰富的演讲内容和热烈的交流讨论,吸引了不少国内外学者前来参会。在“当代妇女与传统文化”专题研讨中,魏国英以“中国传统文化与当代知识女性角色选择”为题做了发言,提出新中国成立以来,女性从单一的家庭角色向社会角色过渡,进而趋向家庭角色和社会角色的和谐统一,这在相当程度上反映了当代知识女性对传统女性美德的借鉴、突破和创新,为传统性别文化的现代转化注入了生机和活力。

论坛上,中韩学者们对不同历史时代的性别文化形态进行多层面的差异性分析,提出传统文化中积极进步和消极落后的内容同时作用于女性,但在不同地域、不同民族、不同阶级阶层的女性中,其影响的侧重点则是不完全相同或是完全不同的。中国学者提出,即使在中国古代封建宗法制度和封建礼教桎梏中,也有敢于冲破藩篱的杰出女性,她们自觉传承中华民族优秀文化精神,形成古代妇女积极向上的立世精神。这种精神在一代又一代女性的传承中,被不断赋予新的时代内涵和特性。

现在看来,三十年前北大妇女中心组织的这个“妇女与传统文化”论坛至今仍有启示意义。论坛上学者们关注和探讨的诸多议题,对我们深刻领悟习近平总书记提出的“把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合”这一重大命题,也有很强的参考价值。

|

| 2001年秋,北大妇女中心与梨花大学妇女研究院交流协议签署仪式上,魏国英与梨花大学校长李培镕握手交谈。 |

推进女性学学科建设

北京世妇会上,国外不少大学纷纷展示了各具特色的女性教学、科研和人才培养模式,宛如一场知识的盛宴,给我国女学界带来诸多启示和借鉴。借世妇会东风,高校女学界率先发力,推动女性学学科建设驶入快车道,开启了高校女性学学科建制从无到有的进程。北京世妇会后,魏国英和同事们继续探讨当代妇女对中国传统性别文化的认同度及其转换与构建状况。为此,2002年北大妇女中心还与香港中文大学性别研究中心联合召开了“中国文化与女性”学术研讨会。北大妇女中心的老师们从国外大学推进女性学教学、科研和人才培养的各种模式中得到诸多启发。他们深切体会到,女性研究是一个多学科综合交叉的新兴领域,需要建立一个独立的学科,才能完成对女性及各种女性问题的理论阐释与解析。在大家的努力下,1998年,国务院学位办批准北京大学在社会学下设立跨学科的女性学硕士专业方向,即三级学科。

北大妇女中心构建了由女性学原理、女性发展史、女性现实发展、女性学研究方法为主体的女性学学科体系,开设了涵盖女性学基本理论和方法的“女性学研究”,包含古代妇女史、妇女运动史和女性学说史的“女性发展史”,囊括女性与经济发展、女性与社会发展和女性与人口发展的“女性与发展”,以阅读和讨论西方女性研究英文文献为主要内容的“西方女性主义研究”等课程,还有关注各学科性别研究发展动态的“性别研究前沿”课。同时,还组织女性学研究生参与中心承担的课题研究工作,在实践中提升学生运用理论知识解析妇女发展现实问题的能力。在此期间,北大的女性学理论研究也取得实质性进展。北大多学科教师共同撰写的《女性学概论》于2000年由北京大学出版社出版发行。书中对女性学的研究对象、研究方法、知识系统和理论内容等基本问题一一给予阐释与解析,得到学界和读者的广泛认可。北大的女性学学科建设在全国高校女学界引起积极反响,一些高校纷纷效仿“北大模式”。

三十年时光飞逝,魏国英感慨万千,她说:“回望这一发展进程,思考在中国特定历史与文化背景下,女性学运作的中国经验及其理论探索的价值与意义,是我们这些亲历者不可推卸的责任与义务。中国女性学研究已经起步,未来还有很长的路要走。每一个从事女性学研究的人,实际上也都还是‘在路上者’,而2025年全球妇女峰会是推动我国妇女事业和女性学研究发展的难得契机,我们应在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,总结筹备和参与1995年北京世妇会的经验,总结1995年北京世妇会以来我国女性学研究取得的成绩,大力推进马克思主义妇女理论及其中国化时代化的研究,这是中国女性学学科建设的‘魂’和‘根’,从而努力把我国的女性学研究推向新阶段。相信广大妇女界的朋友和女性学界研究者一定会齐心协力,为即将召开的2025年全球妇女峰会献上一份厚礼!”

|

| 2023年12月,魏国英在中华女子学院“女性学学科建设与专业建设研讨会”上发言。 |

文:张佳敏

图:受访者

【责任编辑:滕歌】